6月3日月曜日午前6時31分ごろ能登地方を震源とする震度5強の地震がありました。まだ金沢のホテルを出発する前で、携帯緊急地震速報が鳴り緊張しましたが金沢は震度3で大事には至りませんでした。1日に訪ねた珠洲市や輪島市は震度5強だったので心配になりました。大人も子ども元日におきた地震をまた思い出し怖かっただろうなと思いました。手付かずの倒壊した建物がたくさんあるので2次被害が起きているだろうと想像しました。輪島朝一周辺の道路は誰でも車で入ることができたので、焼け残った建物が倒壊する危険がありました。これから向かう七尾市までの道路のと里山海道も通行止めになっていないか予定通りに行けるか心配になりました。

金沢のホテルを7時に出発して七尾市に向かいました。のと里山海道も被害はなく1時間ほどで七尾市に到着しました。それにしても道は空いていて県外ナンバーの車はほとんど見ません。トラックも少なく自分達だけが被災地に向かっているのが不思議でなりませんでした。

七尾市に入ると珠洲市や輪島市ほどではありませんが、所々倒壊している建物はありました。やはりこちらも手付かずのままです。七尾市でも水道が断水していましたが、4月4日に復旧しました。道の駅七尾フィッシャーマンズワーフ能登食祭市場は立ち入り禁止で休業していましたが、休日になると建物の前でテントの仮設販売所がオープンしているようでした。隣の七尾マリンパークの駐車場は使えて、トイレも使用可能だったので一休みしてからこども園に向かいました。

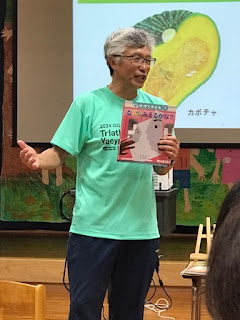

七尾市のこども園でワークショップを開催しました。朝の地震でお休みした子どももいましたが、3つのこども園の年長児60人が集まり合同で遊ぶことができました。1月の地震を思い出して不安でしたが、たくさんの笑顔を見ることができました。午後は保育士対象のワークショップと学童保育の子どもたち1~2年生と工作をして遊びました。