(写真は冬のロケハン)

絵本が出版されるまでには様々な工程があります。

1、企画(アイディアとテーマ)

2、ラフスケッチ(本書きの前にイメージしたものを簡単に描いたもの)

3、プレゼンテーションと編集会議

4、本書き(本番に使われる原稿)

5、出校

6、校正

7、本刷り

8、製本

ここでは1の企画から4の本書きまでの過程についてお話します。

絵本のスタートは、まだ真っ白な状態で紙には何も描かれてはいません。

人それぞれですがぼくの場合は、完成した原稿を印刷所に入稿するまで最短でも2年から3年ぐらいかかります。

ページ数は少ないですが、1つのアイディアが絵本の形になるまでには、試行錯誤を繰り返したくさんの時間がかかります。

1、企画

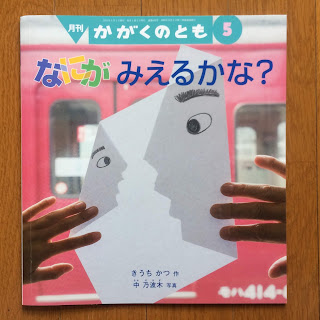

絵本は出版社が立てた企画で依頼される場合と、作者が自分で企画して出版社に持ち込む場合があります。「なにがみえるかな?」は自分で企画して持ち込みました。

「なにがみえるかな?」のスタートは、影絵遊びです。

紙を適当にちぎってから折り曲げて光にかざすと、ちぎった紙の形が影となり映ります。その形が何に見えるかを想像する見立て遊びです。この遊びはぼくが子どもの頃からしていました。大人になってからも子どもと一緒にしていた遊びです。この遊びを絵本にしたいと思いました。なぜそう思ったのか?それについては「なにがみえるかな?」の付録かがくのとものとも「作者のことば」で書きましたので、そちらをご覧ください。

最初は絵本という形を意識しないで、この遊びを何日も続けて面白いと思える素材をたくさん集めました。様々の紙をちぎっては折り曲げて光にかざしてみました。その中で最初に見つけた面白い形が富士山でした。新聞紙の角をちぎって折り曲げて光にかざすと大きな富士山が現れました。

2、ラフスケッチ

素材がたくさん集まったところで、絵本にするための物語を考えました。影絵遊びを紹介するだけの絵本ではなくて、家族の物語にしたいと思ったからです。そこで素材からどんな話が作れるか構想を練り、コマ割りのラフスケッチを起してアイディアを形にしていきました。影絵の素材から物語をイメージすることもあれば、物語から影絵をイメージすることもありました。電車のライトは物語からイメージしたので、見つけることができた影絵の形です。

3、プレゼンテーションと編集会議

どの段階で編集者にプレゼンするかは、著者と編集者との信頼関係によって違います。今回の担当編集者は何度も一緒に作品を作ってきた編集者でしたから、企画の段階から相談して進めることができました。作品が絵本になるには編集者の力が不可欠です。編集者が作品を絵本にしたいと思わなくては、絵本になるための土俵には上がれません。土俵とは編集会議のことです。仮に編集者が作品を気に入ったとしても、編集会議で認められなくては企画が通りません。編集会議に著者が出席することはないので、担当編集者に任せるしかないのです。著者は描いたラフを担当編集者に見せて意見を聞きます。担当編集者は編集会議で他の編集者に見せて意見を聞き著者に伝へます。絵本が完成するまでには多くの意見を聞いて構想が練られていきます。

「なにがみえるかな?」はラフとプレゼンだけで1年以上の時間を費やしました。今回は写真絵本で構成するのが良いということはすぐに決まりました。絵本の物語をどういう設定にするかは試行錯誤しました。電車での親子の旅という設定に決まるまで、いろいろな設定を考えて試してみました。物語の設定が決まってからもどう表現するのがベストなのか何度もラフを描きなおしました。作品はプレゼンと編集会議にかけられて形ができあがっていきました。

4、本書き

「なにがみえるかな?」は写真絵本なので撮影が本書きになります。イラストだけならば自分が描けば良いのですが、写真の場合はカメラマンや登場人物を準備しなくてはなりません。そして一番の課題は撮影場所です。まず最初に編集者と二人でロケハンに行きました。ロケハンとは撮影の下見のことです。ラフスケッチでイメージしたことが実際にできるのか?どうすればイメージ通りの作品ができるのか?を確かめるためです。本撮影(本番に行う撮影)の半年前に編集者と二人で江ノ電と湘南モノレールに乗車して試しました。そこでイメージした作品ができることを確認することができたので、次は本撮影をどこでするか、カメラマンを誰に依頼するかを決めました。

カメラマンを中乃波木さんにお願いすることが決まりました。中さんと一緒に仕事をするのは初めてでした。中さんはいしかわ観光大使をされているのでコーディネーターもお願いしてのと鉄道での撮影許可とモデルの親子も手配していただきました。そして、冬に編集者と二人で金沢に向かい中さんとモデルさんに初対面しました。その後カメラマンの中さんも一緒に3人でのと鉄道に乗車してロケハンを行いました。のて鉄道に乗車するのは初めてでした。

撮影では絵本の物語と同じ順番で影絵を撮影していません。物語の親子旅は創造した列車での旅なので、現実に存在する路線とは違います。写真絵本のラフはできあがっているので、どういう風景でどの影絵のカットを撮影するかを決めなくてはなりません。走っている電車の窓から風景を眺めなが、どのカットがラフと同じ感じになるかを決めていきます。撮影本番でも電車は走っているので、撮影したいカットの風景がいつ現れるかを知っていなくてはなりません。狙った風景が車窓から見られる前に影絵を準備して、風景が現れたと同時にシャッターを押します。適当にシャッターを押してたくさん撮った写真の中から選んで絵本に使っているのではありません。1カット1チャンスという緊張した中での撮影です。カメラマンも大変ですが、モデルも失敗できません。ロケハンではのと鉄道を数回往復して撮影カットの場所を決めて、その風景が現れるタイミングの時間を計りチェックしました。

本撮影は初夏に決定しました。冬のロケハンでは、のと鉄道の車窓からは雪が積もった田んぼがたくさん見えました。初夏ならば田植えが終わった田んぼに成長した稲が青々しく広がっているだろうと思ったからです。

撮影本番当日は天気も晴れました。予想したとおりに田んぼの稲も山も青々としてラフスケッチと同じ美しい景色が広がっていました。モデルになっていただいた樂くんと会うのは2度目ですが、遊び友達という感じでリラックスしていました。彼はプロのモデルではありませんから、仕事の撮影ではなく一緒に電車に乗って遊んでもらえるよう心がけました。撮影は朝早くから陽が傾くまで、のと鉄道を数回往復して無事完了しました。

一人で絵を描く場合は、1日で描き終えることはありません。撮影はうまくいけば1日で終わりますが、そのための準備とたくさんの人の協力と一緒に仕事をやり遂げる忍耐力が必要です。みんなで一緒にする作業は、一人で行うとき以上に緊張します。どちらも樂はできません。

東京に戻り撮影した写真を見ながら絵本を作り上げていきます。ここからはデザイナーさんにも加わってもらいます。デザイナーの津久井さんとは20年以上一緒に絵本を作ってきました。著者のアイディアをより優れたものに仕上げてくれる強い味方です。写真を選びレイアウトをしてネーム(文章)も書き直します。この作業を何度も繰り返し絵本ができあがっていきます。

絵本は簡単に作られているように見えますが、実はたくさんの人と時間とお金が費やされています。